Eine gesunde Halswirbelsäule (HWS) braucht Mobilität, tiefe motorische Kontrolle und gezielte Kräftigung der Nackenstrecker + Schulterblattstabilisatoren. Ohne diese drei Bausteine entsteht chronische Verspannung, Fehlhaltung und langfristig Schmerz.

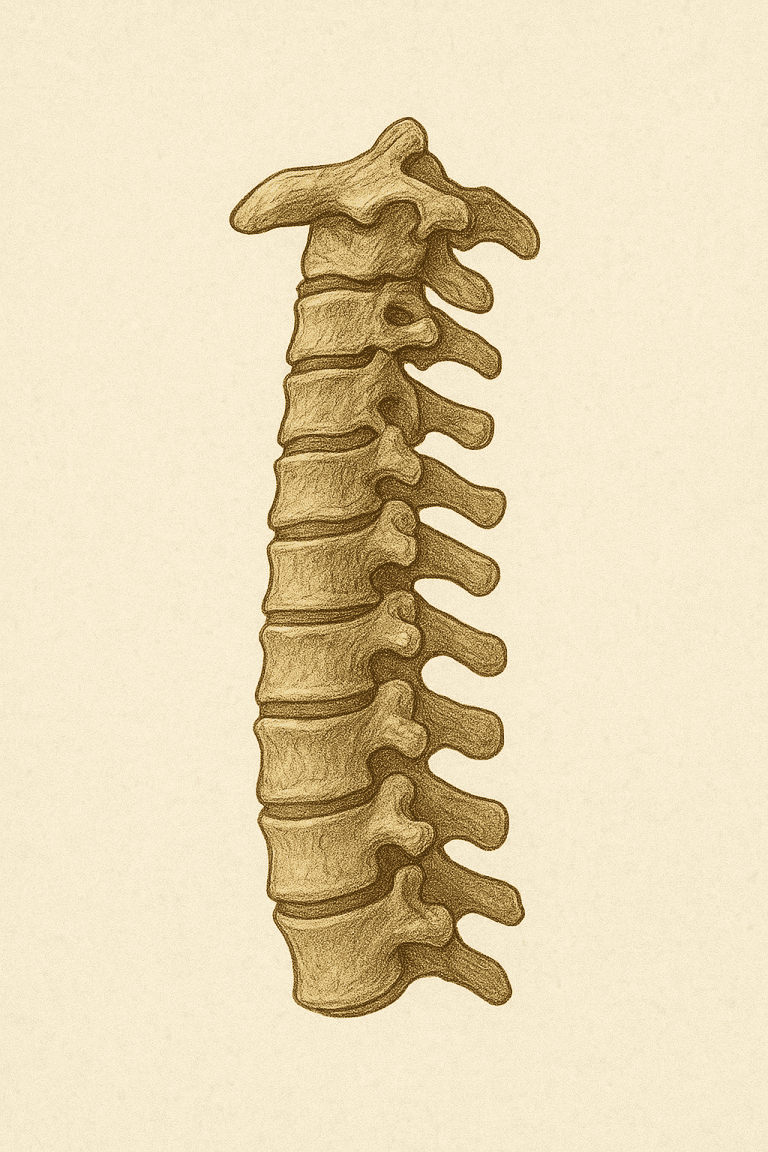

1. Anatomie & Physiologie

- Knochen & Segmentstruktur: HWS = C1–C7. C1 (Atlas) und C2 (Axis) sind spezialisiert für Kopfrotation und -neigung; C3–C7 bilden die bewegliche Säule mit kleinen Facettengelenken, Bandscheiben (C2/3–C6/7) und multifunktionaler Muskulatur.

- Gefäß- & Nervensystem: In der HWS verlaufen die Wirbelarterien (auf Höhe C1–C6 durch die Querfortsätze) und zahlreiche sensible/motorische Nerven. Kompressionen können Schwindel, Kopfschmerzen, Sensibilitätsstörungen erzeugen.

- Muskelgruppen (wichtig für Training):

- Autochthone Flexoren: Longus colli, Longus capitis — feine Haltungsstabilisatoren, bei Fehlhaltung schwach.

- Große Flexoren: Sternocleidomastoideus (SCM) — oft überaktiv bei Vorwärtskopfhaltung. M. Scalenus.

- Hintere autochthone Muskulatur (Extensoren): Splenius capitis/cervicis, semispinalis capitis, multifidus cervicalis — verantwortlich für Aufrichtung, Rotation und Feinsteuerung.

- Skapuläre/nekto-skapuläre Muskulatur: Trapezius (pars descendens/medius), Levator scapulae, Rhomboideen — steuern Schulterblattposition und beeinflussen Kopfhaltung.

- Sensorik & Propriozeption: Die HWS hat eine dichte propriozeptive Versorgung — Lageinformation des Kopfes ist zentral für Augen-, Gleichgewichts- und vestibuläre Integration. Autochthone korrigieren kleinste Abweichungen; werden sie schwach, übernehmen oberflächliche Muskeln (SCM, UT) — es entsteht Verspannung -> daher: Kräftigung Autochthone HWS-Muskulatur sinnvoll.

2. Evolutionäre Einordnung — warum Nackenschmerz heute häufiger ist

- Bipedalität: Der aufrechte Gang brachte den Kopf auf einen freien „Mast“ — er musste stabilisiert werden, aber die Bewegung war früher viel vielfältiger (Jagen, Heben, Drehen).

- Mismatch mit heutiger Lebensweise: Sitzen, Bildschirmarbeit, einseitige Kopfpositionen und wenig rotations-/extensionstraining bedeuten: die HWS nutzt ihre volle Bewegungs- und Stabilitätskapazität selten — dadurch Entleerung der motorischen Programmierung für tiefe Flexoren, Überlastung oberflächlicher Strukturen.

- Fehlende natürliche Variabilität: Früher gab es viele multidirektionale Reize (Kopf drehend beim Scannen, Herunterschauen beim Sammeln, Werfen), heute dominieren Vorne-/Niedrighaltungen → Adaptation in Richtung verkürzter Brustmuskulatur, überlasteter UT/SCM und schwacher tiefen Nackenmuskulatur.

3. Warum die HWS „steif“ wird — häufige Mechanismen

Physikalisch betrachtet stellt der menschliche Kopf aufgrund des enthaltenen Gehirns eine erhebliche Last dar: durchschnittlich 4,5–6 kg. Entscheidend ist dabei nicht nur das absolute Gewicht, sondern der Hebelarm, über den dieses Gewicht auf die Wirbelsäule wirkt. Nach Kapandji („Physiologie der Gelenke“) nimmt das effektive Gewicht des Kopfes mit zunehmender Vorneigung deutlich zu. Bei aufrechter, gerader Haltung wirkt das Gewicht nahezu senkrecht über dem Schwerpunkt der Wirbelsäule – die Belastung entspricht also weitgehend dem Eigengewicht von etwa 5 kg. Neigt man den Kopf jedoch nach vorne, verlängert sich der Hebelarm dramatisch: Bereits bei 15° Vorneigung steigt die Belastung auf rund 12 kg, bei 30° auf etwa 18 kg, bei 45° auf über 22 kg und bei 60° auf bis zu 27 kg. Dieser enorme Unterschied erklärt, warum eine aufrechte Haltung die Halswirbelsäule entlastet, während krumme Körperhaltung und ständiges Vorneigen („Handy-Nacken“) eine chronische Überlastung der Bänder, Bandscheiben und Nackenmuskulatur verursachen. Eine gerade Ausrichtung der Wirbelsäule ist daher nicht nur für die Haltung, sondern auch für die langfristige Gesunderhaltung der gesamten HWS-Struktur entscheidend. Fun Fact: In Afrika sind HWS-Beschwerden statistisch gesehen viel geringer. Das kann viele Faktoren haben. Dort werden allerdings Lasten häufig noch auf dem Kopf transportiert. Die Last liegt somit direkt axial auf der Wirbelsäule. Dies sorgt für einen Aufbau-Reiz.

Weitere Faktoren:

- Chronische Vorwärtskopfhaltung → Überdehnung der tiefen Flexoren, Verkürzung der Nackenstrecker & UT-Überaktivität.

- Emotionale Spannung → Schutzspannung (Schultern hoch, Kiefer hart) → weniger thorakale Aufrichtung → HWS-Hypomobilität (siehe BWS-Blog).

- Segmentale Immobilität durch Kapsel-/Facettendysfunktion (häufig nach Mikrotraumen, schlechter Haltung).

- Schlechte Atemmechanik (flache Atmung) reduziert thorakale Bewegung → BWS/HWS werden in eine guarded-Position gezogen.

4. Klinische Konsequenzen

- Schmerz & Verspannung: Oberflächliche Muskeln übernehmen Stabilität → Ermüdung, Ischämie, Triggerpunkte.

- Kopfschmerz/cervikogene Symptome: Reizung hinterer Nervenäste, verminderte Durchblutung/Spannungen an der Schädelbasis.

- Dysfunktion in Auge/Gleichgewicht: Fehlpropriozeption der HWS stört vestibuläre Integration und visuomotorik → Schwindel, Unsicherheit.

- Langfristig: Degenerative Veränderungen (Facettenarthrose, Bandscheibenverschleiß) werden begünstigt, wenn segmentale Bewegung ausbleibt.

5. Prävention

- Mobilität vor Last: BWS & HWS müssen mobilisiert werden, bevor hohe Halte- / Belastungsreize (z. B. Frontkniebeugen) eingeleitet werden.

- Motorisches Re-training: Wiederaufbau der autochthonen Flexoren (Longus) + gezielte Kräftigung der tiefen Extensoren (multifidi/semispinalis) — das reduziert kompensatorische Überaktivität der SCM/UT.

- Skapuläre Kontrolle: Stabilität des Schulterblatts optimiert Kopfhaltung — daher Trapez/Mittlere Rhomboiden Training.

- Variabilität & Aufmerksamkeitslenkung: Kopfposition variieren, rotations- und extensionsbetonte Bewegung integrieren, Atemarbeit.

6. Übungsprogramm — Mobilität, Motorik, Kraft

Hinweise zur Dosierung: Beginne in Woche 1–2 mit moderater Intensität, 5–7 × / Woche Kurzsequenzen (Mobi + motorik). Ab Woche 3–6 steigern Kräftigung 2–4 × / Woche.

A. Mobilität (täglich, morgens + abends; 3–5 Minuten)

- Upper cervical nods (feine Kopfwinkel)

- Sitz/stehend. Kinn leicht einziehen, als wolltest du ein Doppelkinn machen. 10–15 ×, langsam.

- Ziel: Segmentspezifische Mobilität C0–C1/C1–C2, reduziert anteriorer Kompression.

- Rotation im Vierfüßler (BWS + HWS Integration)

- Vierfüßler: Hüften über Knie, Handgelenke unter Schultern. Eine Hand bleibt auf dem Boden, die andere Hand führt unter dem Körper hindurch (Ellbogen tief), dann nach oben öffnen, Blick folgt der öffnenden Hand. 8–12 × pro Seite, kontrolliert.

- Ziel: koordiniertes Rotationsmuster über BWS→HWS, propriozeptive Integration.

- Side-bend/laterale Kopfschüttelung (Kopfneigen)

- Sitz, Kopf seitlich zur Schulter neigen, kontralaterale Schulter nach unten ziehen, sanfter Zug. 8–10 s halten pro Seite, 3 Wiederholungen.

- Ziel: laterale Mobilität, Längenspannung der Gegenseite.

B. Motorik / Tiefenmuskulatur (täglich, 1–2 ×, 5–8 min)

- Chin-Tuck (aktive tiefe Nackenflexion)

- Sitz/liegend: Kinn bewusst nach hinten ziehen (keine starke Tendenz zum Kopfnicken), Hals lang lassen, Druck auf Unterlage aufbauen. Halten 8–10 s, 6–8 Wiederholungen.

- Wirkung: Re-aktiviert Longus colli/capitis, korrigiert Vorwärtskopfhaltung.

- Segmentale Kopfstabilisation (isometrisch, multidirektional)

- Hand gegen Stirn/Seite/Occiput drücken, 5–8 s Haltearbeit, 5 Wiederholungen pro Richtung.

- Ziel: Koordination & Stabilität mit sensomotorischem Input.

C. Kräftigung (3× pro Woche, 8–12 Wochen Aufbau)

- Prone cervical extension (liegend, Nackenstrecker)

- Bauchlage, Stirn aufgewölbtem Polster. Kopf leicht anheben (nur kleines ROM) – 3 Sätze × 8–12 Wdh.

- Progression: externes Gewicht (kleine Scheibe), isometrische Haltezeiten (10–20 s).

- Wirkung: stärkt splenius/semispinalis/multifidus — verhindert „Kopfvorfall“.

- Y-T-I-Raises (für unteren Trapez & Rhomboiden)

- Bauchlage oder 45° schräg auf einer Bank. Arme in Y, T, I Form langsam anheben, 3 Sätze × 8–12 Wdh.

- Ziel: sinkende Aktivität des UT vs. Hebung des mittleren/lateralen Trapez → bessere Schulterblattlage, reduziert Nackenlast.

- Seated row / Band pull-apart (Scapular retraction)

- Theraband/Seilzug: Fokus auf Schulterblattretraktion, Ellbogen nah am Körper, 3 Sätze × 8–12 Wdh.

- Ziel: Skapuläre Stabilität, Entlastung UT/Levator.

- Shrug mit exzentrischem Fokus + isometrischer Endposition (Trapez)

- Moderate Last, kontrolliertes Anheben und langsames Absenken (3–4 s exzentrisch), 3 × 8–10. Halte am Ende 3–5 s.

- Achtung: nicht nur UT hyperaktivieren; Integration mit Retraktion (nicht nur Elevation).

D. Integrierte Haltungsübungen (2–3× / Woche)

- Wall-accepted chin tucks + wall angels

- Rückenwand, Kopf/Schultern/BWS an Wand, Kinn tuck, Arme in W-Position, hoch zu Y. 3 × 8–10.

- Verbessert gesamtes Haltungs-Pattern.

- Front-loaded postural challenge (Fortgeschritten)

- Leichte Front-Loaded Squat (PVC → leichte Langhantel) mit Fokus auf Kopfneutralität & aufgerichteter BWS. Niedrige Last, hohe Aufmerksamkeit — 3 Sätze × 6–8 Technikwiederholungen.

- Steigerung: Hohe Last (Hypertrophie, 80% 1 Rep Max)

- Ziel: Übertragung in funktionelle Halte-Kraft.

7. Red Flags & Kontraindikationen

- Neurologische Ausfälle (progressive Schwäche, Sensibilitätsverlust, Palpationsbefunde) → sofort ärztlich abklären.

- Hinweise auf Instabilität (z. B. rheumatologische Krankheitsbilder, frische Traumata) → keine ungeprüfte Belastung.

- Schwere Schwindel/vestibuläre Symptome bei bestimmten Mobilisationen → stoppen, klinisch abklären (Wirbelarterien-Involvement selten, aber ernst).

- Bei unsicheren Schmerzen: zuerst klinisch/instrumentell abklären.

8. Integration in den Alltag

- Mikro-Pausen: alle 20–30 min kurz Kopf & Brustkorb mobilisieren (30–60 s).

- Ergonomie: Oberer Rand des Destops 5-10cm unterhalb der Augen, Blickwinkel 15-20 Grad, Abstand 50-70cm.

- Atem-Cue: tiefe Nasenatmung & sternale Atmung zur Reaktivierung thorakaler Mobilität.

- Morgendliche Routine: 3–5 min Mobilität (chin tucks, vierfüßler rotation) → hohe Compliance, gut umzusetzen.

9. Evidenz

- Re-training der autochthonen Halsflexoren verbessert Nackensymptome und Haltung (klinische Studien zeigen Effekt bei zervikogenen Kopfschmerzen & Schmerzreduktion).

- Skapuläre Kräftigung reduziert OMG (=overactivity of upper trapezius) und lindert Schmerzzustände.

- Multimodale Programme (Mobilität + Kräftigung + Ergonomie) zeigen besseren Langzeiterfolg als reine passive Maßnahmen.

10. Fazit

Die HWS ist kein lokales Nackenproblem — sie ist ein Steuerzentrum. Langjährige Schmerzen entstehen selten durch einen einzelnen Strang, sondern durch mangelnde Bewegungsvariabilität, verlorene motorische Kontrolle und daraus resultierende Kompensationen. Sie sind mit Hinblick auf die Evolution und den heutigen Lebensstil die logische Konsequenz. Das einfache Repertoire aus Mobilisation + Motorik + gezielter Kräftigung (Extensoren + Trapez/Skapula), kombiniert mit Ergonomie und Atemarbeit, ist in der Praxis extrem wirksam — und gut umsetzbar.