Der Meniskus im Kniegelenk ist klein – aber unheimlich wichtig. Wer sein Knie langfristig gesund halten will, muss verstehen, wie Menisken arbeiten, welche Reize sie stärken und welche sie zerstören. Dieser Blog klärt darüber auf.

1. Einführung: Anatomie & Physiologie des Meniskus

Die beiden Menisken (medial und lateral) sind halbmondförmige Faserknorpel-Strukturen zwischen Femur und Tibia. Ihre Hauptaufgaben:

- Lastverteilung: Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen Femur (Oberschenkel) und Tibia (Schienbein), damit Druckspitzen reduziert werden.

- Stoßdämpfung: Speicherung und Abfuhr von Kompressionsenergie.

- Gelenkstabilisierung: Besonders das laterale/mediale Zusammenspiel und Kontakte stabilisieren das Gelenk.

- Gelenkschmierstofftransport und Ernährung des Knorpels durch zyklische Belastung.

Wichtig anatomisch: Menisken sind zonal unterschiedlich vaskularisiert. Man unterscheidet klassisch die red-red-Zone (peripher, gut vaskularisiert), die red-white-Zone (Übergangszone) und die white-white-Zone (zentral, avaskulär). Reparationspotenzial und Schmerzempfindung variieren mit diesen Zonen. PMC+1

(-> ein Riss in der peripheren Zone hat bessere Heilungschancen als im zentralen Anteil.)

2. Welche Reize brauchen die Menisken? (Aufbaureize)

Menisken reagieren adaptiv auf mechanische Reize — nicht anders als Muskeln oder Knochen. „Gesunde“ Reize sind:

- Wechselnde Kompression und Entlastung (zyklische Belastung): fördert Nährstofftransport durch „Pumpeffekte“, unterstützt Matrix-Metabolismus und proteoglykan-Synthese -> Stoffwechselanregung.

- Moderate Scher- und Druckbelastung: stimuliert die extrazelluläre Matrix-Zellen (Fibrochondrozyten) zur Reparatur und Synthese.

- Dynamische Bewegung (z. B. kontrolliertes Radfahren, moderates Gehen, gezielte Kraftübungen): verbessert die Mikrozirkulation, verzögert degenerative Veränderungen an Meniskus und Knorpel.

Diese Wirkungen sind experimentell und klinisch belegt: moderate, regelmäßig dosierte mechanische Reize erhalten Knorpel- und Meniskusgewebe besser als langfristige Immobilität. PMC

3. Was schadet dem Meniskus? (Abbau-Reize)

Die häufigsten destruktiven Faktoren:

- Überlastung mit hohen Scherkräften – z. B. bei häufigem Joggen auf hartem Untergrund bei gleichzeitiger Gelenksinstabilität.

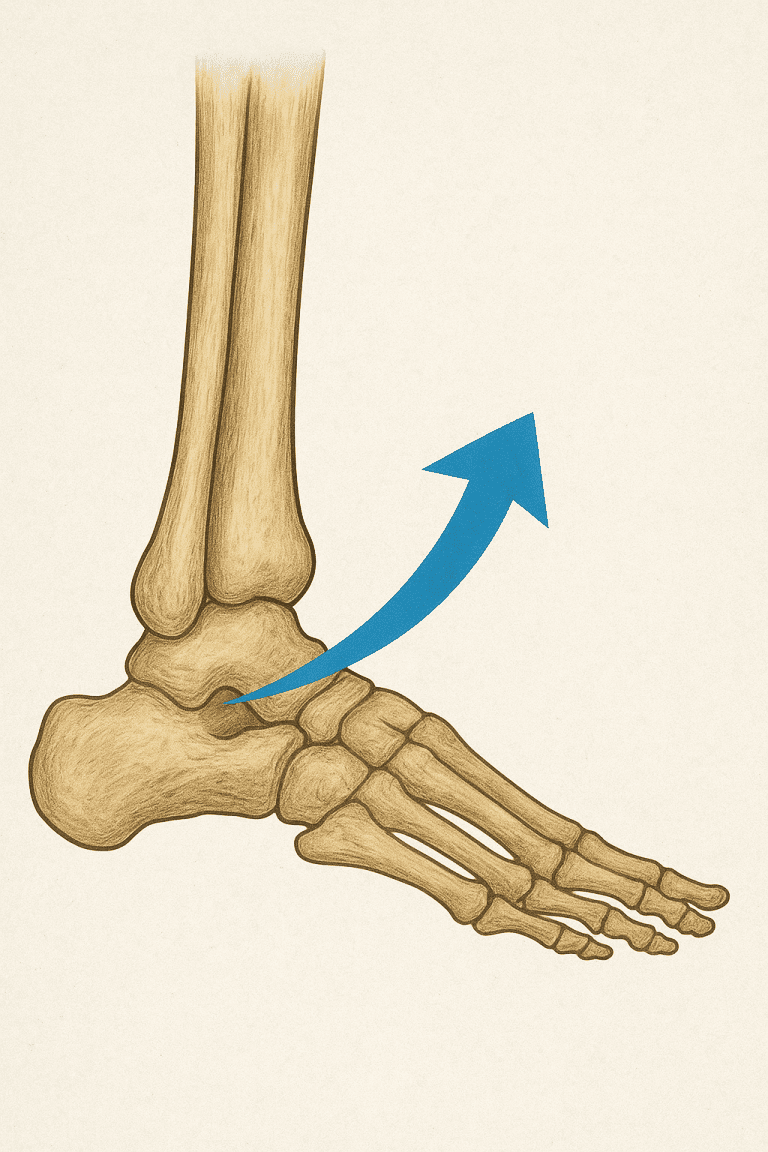

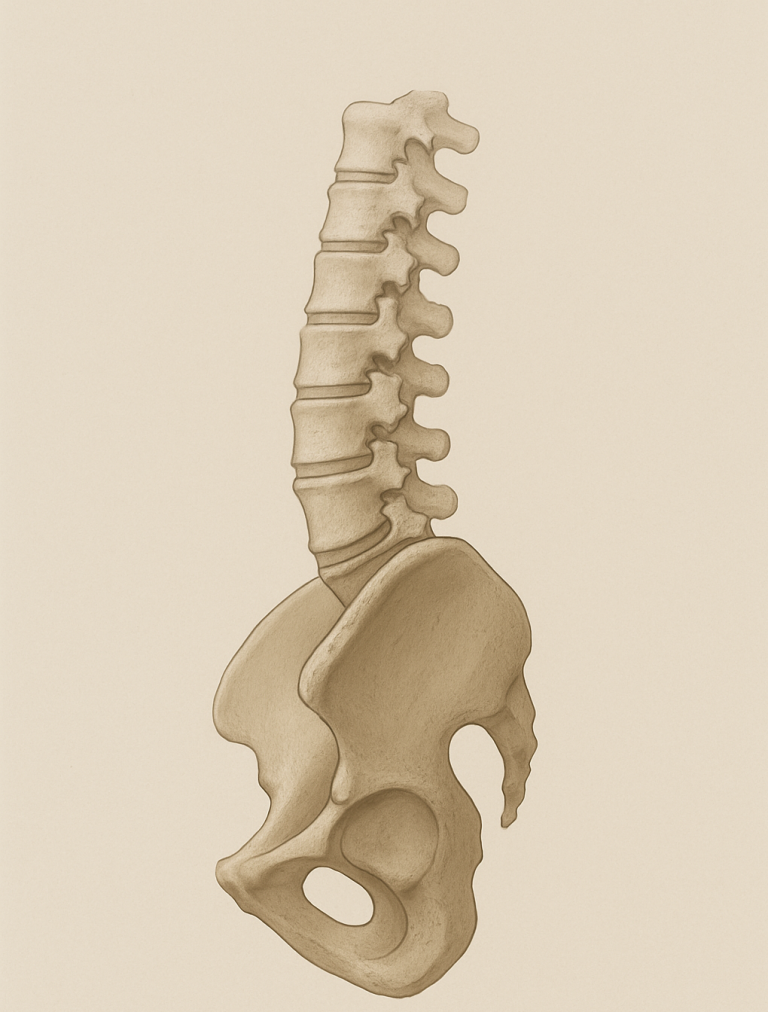

- Chronische Fehlbelastung – z. B. einseitige, monotone Bewegungsmuster, dauernde Überlastung durch Übergewicht oder Bewegungseinschränkungen in Sprunggelenk und/oder Hüftgelenk.

- Degenerative Veränderungen/Alter – mit zunehmendem Alter nimmt die Wasserbindung und die strukturelle Integrität der Meniskusmatrix ab; kleine Mikrotraumen kumulieren.

- Meniskusrisse in avaskulären Zonen haben praktisch keine spontane Heilungschance, weil Blutversorgung und damit reparierende Zellen fehlen. PMC

Kurz: chronische Überlastung der Struktur -> Degeneration -> oft gar kein oder leichtes/schweres Trauma -> Riss

4. Arten von Meniskusrissen – Klassifikation & klinische Bedeutung

Die gängigen Muster (die operative und konservative Entscheidung beeinflussen):

- Longitudinale (vertikale) Risse – können in peripherer Zone gut reparabel sein; „Bucket-handle“ ist eine Sonderform (mechanische Blockade).

- Radiale Risse – schneiden radiale Faserverläufe; in zentralen Arealen problematisch, da die Lastübertragung stark beeinträchtigt.

- Horizontalrisse – häufig degenerativ, oft im posterioren Horn (Hinterhorn).

- Flap- und komplexe Risse – oft degenerativ, mehrere Bruchlinien; schwieriger zu reparieren.

- Meniskuswurzelrisse (root tears) – klinisch sehr relevant: funktionelle „Entfernung“ des Meniskus durch Verlust des Anheftungs-Widerlagers; starkes Arthrose-Risiko, da die Lastverteilung massiv verändert ist. SpringerLink+1

Therapie anhand: Risstyp + Lokalisation + Patientenalter + Begleitverletzungen (z. B. ACL) + Sportart

5. Akute Phase: Was hilft, wenn das Knie schmerzt? – Konservative Sofortmaßnahmen

Wenn das Knie akut schmerzt (Schwellung, Bewegungseinschränkung):

- Akutphase (erste 48–72 h)

- Ruhe, Entlastung, Kühlung intermittierend (keine Eisauflage), Kompression (v. a. bei Schwellung).

- Analgetische Steuerung nach Bedarf (immer ärztlich abklären bei Komorbiditäten).

- Hochlagerung reduziert Ödeme.

- Frühe Mobilisierung & kontrollierte Belastung

- Schonendes Radfahren auf niedriger Widerstandsstufe (kein stark gebeugter Winkel, keine hohe Tretlast) -> mobilisierend, schmerzdämpfend, fördert Resorption – die Erfahrung zeigt, dass kontrolliertes Fahrradtraining ein integraler Teil der konservativen Therapie in dieser Phase ist.

- Physiotherapie

- Ziel: Ödem/Schmerz reduzieren, Quadrizeps-Reaktivierung, Beweglichkeit wiederherstellen, Gangbild.

- Bei mechanischer Blockade (z. B. Bucket-handle) ist rasche orthopädische Abklärung notwendig; nicht alle Risse eignen sich zur konservativen Behandlung.

Wichtig: Nicht jedes akute Schmerzereignis muss sofort operiert werden – konservative Behandlung hat bei vielen degenerativen oder stabilen Rissen gute Ergebnisse, insbesondere bei älteren Patienten. Randomisierte Studien und pragmatische Trials bestätigen, dass strukturierte Physiotherapie bei degenerativen Meniskusrissen oft ähnliche kurzfristige Ergebnisse wie Arthroskopie liefert (bei korrekt ausgewählter Indikation). PubMed

6. Operative Optionen — Prinzipien, Techniken und Langzeitergebnisse

Die operative Philosophie hat sich verschoben: möglichst Geben-statt-Nehmen -> Meniskuserhalt > Meniskusentfernung.

a) Partielle Meniskektomie (Resektion)

- Entfernung der beschädigten Meniskusanteile; früher Standard.

- Vorteil: schnelle Schmerzreduktion bei mechanischen Symptomen.

- Nachteil: Verlust von Meniskusmasse erhöht Gelenkdruck → Degeneration -> Arthroseentwicklung. Metaanalysen zeigen erhöhtes Arthrose-Risiko nach Meniskusentfernung im Langzeitverlauf. PMC+1

b) Meniskusnaht/Meniskusrepair

- Indikation: vor allem longitudinale Risse in peripherer (red-red/red-white) Zone, junge Patienten, frische Risse.

- Vorteil: Erhalt der Meniskusfunktion, geringeres späteres Arthroserisiko. Langzeitdaten zeigen bessere Erhaltung des Gelenkraums und geringere Notwendigkeit für Endoprothesen im Vergleich zur Meniskektomie. PMC+1

c) Wurzelrekonstruktion (root repair)

- Typisch bei posterioren Meniskuswurzelrissen; ohne Fixation verliert der Meniskus seine Lastübertragungsfunktion.

- Wurzel-Reparaturen mit Pull-out-Techniken oder Suture-Anchor zeigen radiologische und klinische Vorteile gegenüber Resektion oder Nicht-Behandlung; sie reduzieren Gelenkspaltverschmälerung und strukturelle Degeneration in mehreren Studien. sciencedirect.com+1

d) Meniskustransplantation & biologische Verfahren

- Bei jungen Patienten mit großer meniskus-defekter Fläche kann eine Allotransplantation in Betracht gezogen werden; Ergebnisse variieren, langfristige Daten sind noch begrenzt.

- Biologische Add-ons (PRP, Stammzellen) werden diskutiert; die Evidenz ist heterogen und noch nicht eindeutig. (Hier ist klinische Individualentscheidung gefragt.)

Operative Entscheidung abhängig von: Risstyp, Lokalisation, Alter, Aktivitätsniveau, Begleitverletzungen (ACL), Arthrosegrad.

Grundprinzip: meniskuserhaltend – wenn funktionell möglich. PMC+1

7. Rehabilitation

a) Rehabilitation allgemein

- Ziel: Schmerzreduktion, Reduktion des Gelenkergusses, Wiederherstellung Quadrizeps-Kraft & neuromuskulärer Kontrolle, progrediente Rückkehr zur Funktion.

- Evidence: strukturierte Reha/Übungsprogramme zeigen signifikante Verbesserungen bei Schmerzen und Funktion; bei degenerativen Rissen sind, wie bereits erwähnt, Physiotherapie-Programme oft gleichwertig zur Arthroskopie in den ersten 1–2 Jahren für viele Patientengruppen. PubMed+1

b) Fahrradfahren

- Vorteile: zyklische, kontrollierte Belastung mit geringem axialen Stoß; richtet sich gut für die Frühphase -> Ausschüttung von Synovia (Gelenkschmiere), keine Belastung.

- Dosis: kurze Sessions (10–20 min) mit niedriger bis moderater Intensität, schrittweise Steigerung; kein hoher Widerstand, um starke Kompression in Flexionswinkeln zu vermeiden. Studien unterstützen stationäres Radfahren als Teil konservativer Therapie und Reha. PubMed+1

c) Kniebeugen & Kreuzheben

- Grundsatz: Technik und progressives Laden sind entscheidend. Mehrgelenksübungen stärken Quadrizeps, Glutae, Hamstrings und die gesamte Kinetic-Chain -> stabilisiert das Knie und reduziert pathologische Belastungspitzen.

- Squats: Tiefes, schweres Beugen verändert Druckverhältnisse im Knie, erhöht Gelenk-Kontaktflächen, und ist eine adaptative, positive Reizsetzung. Aber klar: bei akuten, instabilen Meniskusverletzungen ist Vorsicht geboten. PMC+1

- Kreuzheben: betont Hüftstrecker, Kniebeuger und hintere Kette -> stabilisiert diese; Technik (Rückenhaltung, Kniewinkel, Lastprogression) ist entscheidend.

- Pragmatische Empfehlung: nach der akuten Phase und unter physiotherapeutischer Steuerung sind diese Übungen exzellente Langzeitprophylaxe, weil sie funktionelle Kraft, Koordination und Stoßdämpfung effizient verbessern.

d) Progression & Dosierung (praktische Anleitung)

- Frühphase: isometrische Quadrizepsaktivierung (Oberschenkel anspannen), Range-of-motion-Arbeit (Beweglichkeit), stationäres Rad (niedriger Widerstand).

- Aufbauphase (2–6 Wochen): exzentrische Quadrizepsarbeit, geschlossene Kettenübungen (halbbeugt), propriozeptives Training.

- Kraft-& Hypertrophiephase (6+ Wochen): progressive Grundübungen (Kniebeugen, Kreuzheben) mit Fokus auf Technik, moderater bis hoher Intensität, Volumen abhängig vom Heilungsstatus/OP-Protokoll. Später: Maximalkraftbereich in Kombination mit Hypertrophie.

Immer: abschätzen, ob mechanische Symptome bestehen – wenn ja, OP-Abklärung.

8. Prophylaxe: Wie man Meniskusschäden vorbeugt (praktische Regeln)

- Krafttraining als Schutz: starke, koordinierte Beinmuskulatur stabilisiert das Knie und reduziert dadurch die Degeneration. Fokus auf Quadrizeps, Glutae, Hamstrings und Skapulo-pelvine Kontrolle.

- Mobilität: ausreichende Mobilität in Sprung- und Hüftgelenken reduzieren Scherkräfte in den Knien und beugen somit der Degeneration vor.

- Gewichtsmanagement: Reduktion der Gelenkbelastung.

- Neuromuskuläres Training: fördert gleichmäßige Belastungsverteilung.

- Schnelle Abklärung bei Blockaden: mechanische Symptome früh behandeln – verzögerte Therapie erhöht Folgeschäden.

9. Wichtige Studien & Reviews

- Review: Meniscus Anatomy and Biomechanics – moderne Übersicht zu Vaskularisation und Heilungspotential. PMC

- Systematic review/meta-analyses: Meniscal repair vs meniscectomy – bessere Langzeitergebnisse und geringeres Arthrose-Risiko bei Repair. PMC+1

- Trials/Reviews: konservative (physio) vs arthroskopische Versorgung bei degenerativem Meniskusriss – PT ist in vielen Fällen gleichwertig in short-to-mid term bei älteren Patienten. PubMed+1

- Meniscal root repair literature: zunehmende Evidenz, dass Root-Repair die Gelenkdegeneration verlangsamen kann im Vergleich zur Resektion. sciencedirect.com+1

10. Zusammenfassung

- Menisken sind zonal unterschiedlich durchblutet – das beeinflusst Heilungschancen erheblich. PMC

- Nicht jeder Meniskusriss braucht sofort OP: gezielte konservative Therapie, besonders bei degenerativen Rissen, ist evidenzbasiert. PubMed

- Wenn operiert wird: meniskuserhaltende Techniken (Repair, Root-Repair) sind langfristig überlegen gegenüber Resektion hinsichtlich Arthroseentwicklung. PMC+1

- Rehabilitation: kontrolliertes Fahrradtraining, progressive Kraftprogramme (inkl. Kniebeugen/Kreuzheben) sind wichtige Bestandteile – Technik & Dosierung sind kritisch. PubMed+1

- Prophylaxe: Kraft, Technik, Mobilität und Gewichtsmanagement sind die effektivsten Hebel zur Meniskuserhaltung.

Schlusswort

Der Meniskus ist kein „Beilage“-Knorpel – er ist ein essenzielles Lastverteilungs-Organ. Dies spielt eine integrale Rolle bei der Kraftübertragung von den Füßen bis hin zum Atlas-Wirbel. Die moderne medizinische Aufgabe ist es, meniskuserhaltend zu handeln, konservative Therapie intelligent einzusetzen und Patienten in ein langfristiges Belastungs- und Trainingskonzept einzubetten. Dabei gilt wie immer: operativ wenn nötig, konservativ so viel wie möglich.